Das Entsendeprogramm des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) unterstützt Organisationen der deutschen Minderheit in Osteuropa und Zentralasien durch den Einsatz von Kulturmanager:innen sowie Redakteur:innen. Mit ihrem Fachwissen helfen sie nicht nur bei Projekten, sondern auch dabei, ein modernes Deutschland- und Europabild zu vermitteln und die kulturelle Vermittlerrolle der Organisationen zu stärken. Wir sprechen mit den Entsandten über ihre Aufgaben, Ziele und Beweggründe für diese interkulturelle Tätigkeit. Mit Annabel Rosin, ifa-Redakteurin bei der Deutschen Allgemeinen Zeitung (DAZ) für Kasachstan und Zentralasien, sprach Victoria Matuschek.

Wie bist du zum ifa-Entsendeprogramm gekommen und warum war für dich die Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) in Almaty der richtige Einsatzort?

Ich habe Politikwissenschaft und Soziologie im Bachelor an der Universität Würzburg studiert. Gegen Ende des Studiums stand ein Pflichtpraktikum an – mindestens sechs Wochen – und das habe ich bei der DAZ in Almaty absolviert. Dort habe ich den damaligen ifa-Redakteur kennengelernt und durch ihn zum ersten Mal vom ifa-Entsendeprogramm erfahren. Seine Arbeit fand ich unglaublich spannend, und es hat mich sehr beeindruckt, dass es so ein Programm überhaupt gibt. Als die Stelle später frei wurde, habe ich mich beworben – und es hat geklappt.

Annabel Rosin, ifa-Redakteurin bei der Deutschen Allgemeinen Zeitung in Almaty

Annabel Rosin, ifa-Redakteurin bei der Deutschen Allgemeinen Zeitung in AlmatyFoto: privat

Du hattest also bereits im Vorfeld Kontakt zur Entsendeorganisation – das ist schon eine Besonderheit. Du hast ja auch familiäre Wurzeln in Kasachstan. Welche Rolle haben diese bei deiner Entscheidung gespielt?

Meine Eltern sind 1990 und 1991 als Aussiedler aus Kasachstan nach Deutschland gekommen – aufgrund ihrer deutschen Abstammung. Lange Zeit war Kasachstan für mich nur ein Land aus Erzählungen. Meine Eltern und Großeltern haben oft von ihrer Kindheit hier berichtet, was ich immer sehr spannend fand. Ich wollte diese Geschichten irgendwann einordnen können und selbst ein Bild davon haben.

2018 bin ich dann gemeinsam mit meinen Eltern zum ersten Mal nach Kasachstan gereist – auch in die Dörfer, in denen sie aufgewachsen sind. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Natürlich war vieles fremd: eine andere Kultur, eine neue Umgebung. Gleichzeitig fühlte es sich aber auch vertraut an, weil mir viele Verhaltensweisen und Mentalitäten sehr bekannt vorkamen – Dinge, die ich von zu Hause kannte. Das hat mir gezeigt, dass mir das Ankommen hier wahrscheinlich leichter fallen würde. Die Sprache, die Umgangsformen, selbst die Essgewohnheiten – das alles war mir vertraut und hat meine Entscheidung für die Stelle auf jeden Fall bestärkt.

Du hast die Sprache angesprochen – Kasachstan ist ja ein sehr vielsprachiges Land: Kasachisch, Russisch, Deutsch… Welche Rolle spielt Sprache in deinem Arbeitsalltag, und wie navigierst du zwischen den verschiedenen Sprachwelten?

Im Alltag spreche ich hauptsächlich Russisch. Natürlich steht auch Deutsch im Fokus, aber im täglichen Leben nimmt Russisch eine dominantere Rolle ein. Wenn ich längere Zeit kein richtiges Gespräch auf Deutsch geführt habe – E-Mails mal ausgenommen – merke ich manchmal, wie mir deutsche Begriffe fehlen. Dann denke ich auf Russisch und suche nach der passenden Übersetzung. Das hätte ich früher nie gedacht. Zwar bin ich zweisprachig aufgewachsen, aber zu Hause haben wir Kinder immer Deutsch gesprochen, auch wenn meine Eltern sich überwiegend auf Russisch unterhalten haben.

Mein Interesse an der russischen Sprache kam erst relativ spät. Als Kind habe ich das Russische eher verdrängt. Wir wollten in der Schule nicht auffallen und haben unsere Eltern sogar gebeten, keine russische Musik im Auto zu hören. Erst später wurde mir bewusst, wie hilfreich diese sprachliche Kompetenz eigentlich ist. Heute bin ich sehr dankbar dafür, dass ich Russisch gut beherrsche – besonders in der Arbeit bei der DAZ. Die meisten Nachrichten über das Land erscheinen auf Russisch. Kasachisch kann ich leider nicht, auch wenn ich die Sprache sehr interessant finde. Aber gerade beim Recherchieren und Aufbereiten von Inhalten ist das Russische für mich zentral, um Themen dann für unsere deutschsprachige Leserschaft zugänglich zu machen.

Ich denke, es ist kein ungewöhnliches Phänomen, dass Menschen mit familiären Wurzeln in einem anderen Land sich erst mit der Zeit und durch intensiveres Auseinandersetzen stärker mit ihrer kulturellen Herkunft identifizieren. Wie hat es dich beeinflusst, jetzt vor Ort in Almaty zu sein und die Menschen dort kennenzulernen? Und was hast du über dich selbst gelernt?

Vor meinem Praktikum hier in Almaty wusste ich lange nicht, dass es hier noch eine deutsche Minderheit gibt. Ich dachte, alle Deutschen in Kasachstan seien ausgewandert, so wie meine Eltern, aber tatsächlich leben hier noch etwa 226.000 Deutsche. Das ist ein großer Anteil der Bevölkerung.

Die Menschen, die ich kennenlernen durfte, erzählten mir zum Beispiel, dass sie Deutsch und Russisch mischen – deutsche Verben mit russischen Endungen. Das fand ich unglaublich spannend, weil ich das so außerhalb Deutschlands nie erwartet hätte.

Außerdem habe ich viele Traditionen wiedererkannt, die meine Eltern aus der Sowjetzeit mitgebracht haben: Gastfreundschaft, nie mit leeren Händen kommen, hilfsbereit sein und auch das letzte Stück Brot teilen. Das prägt mich sehr und zeigt mir, dass Kasachstan ein Teil von mir ist.

Du hast gerade die deutsche Minderheit in Kasachstan erwähnt, die trotz historischer Entwicklungen und Auswanderungen weiterhin präsent ist. Wie stark ist sie im gesellschaftlichen Leben sichtbar, und wie erlebst du das im Arbeitsalltag?

Die Deutschen sind hier in Kasachstan wirklich sehr präsent. Es gibt zum Beispiel die Volksversammlung Kasachstans, in der alle ethnischen Gruppen vertreten sind – über 100 an der Zahl. Auch die deutsche Minderheit nimmt daran aktiv teil.

Ich kann insbesondere von der Wiedergeburt-Gesellschaft in Almaty berichten, da wir unsere Büros gemeinsam im Deutschen Haus haben. Bei Veranstaltungen ist deutlich zu sehen, wie engagiert die deutsche Gemeinschaft ist – sie ist stets sichtbar und aktiv vertreten.

Ein gutes Beispiel ist der Tag der Volkseinheit, der jedes Jahr am 1. Mai gefeiert wird. Auch dort sind die Deutschen regelmäßig mit einem eigenen Stand präsent und führen traditionelle deutsche Tänze auf.

Darüber hinaus gibt es viele Kasachstandeutsche, die hier erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben und einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft des Landes leisten. Sie genießen hohes Ansehen – nicht selten werden sie auch vom kasachischen Präsidenten persönlich besucht.

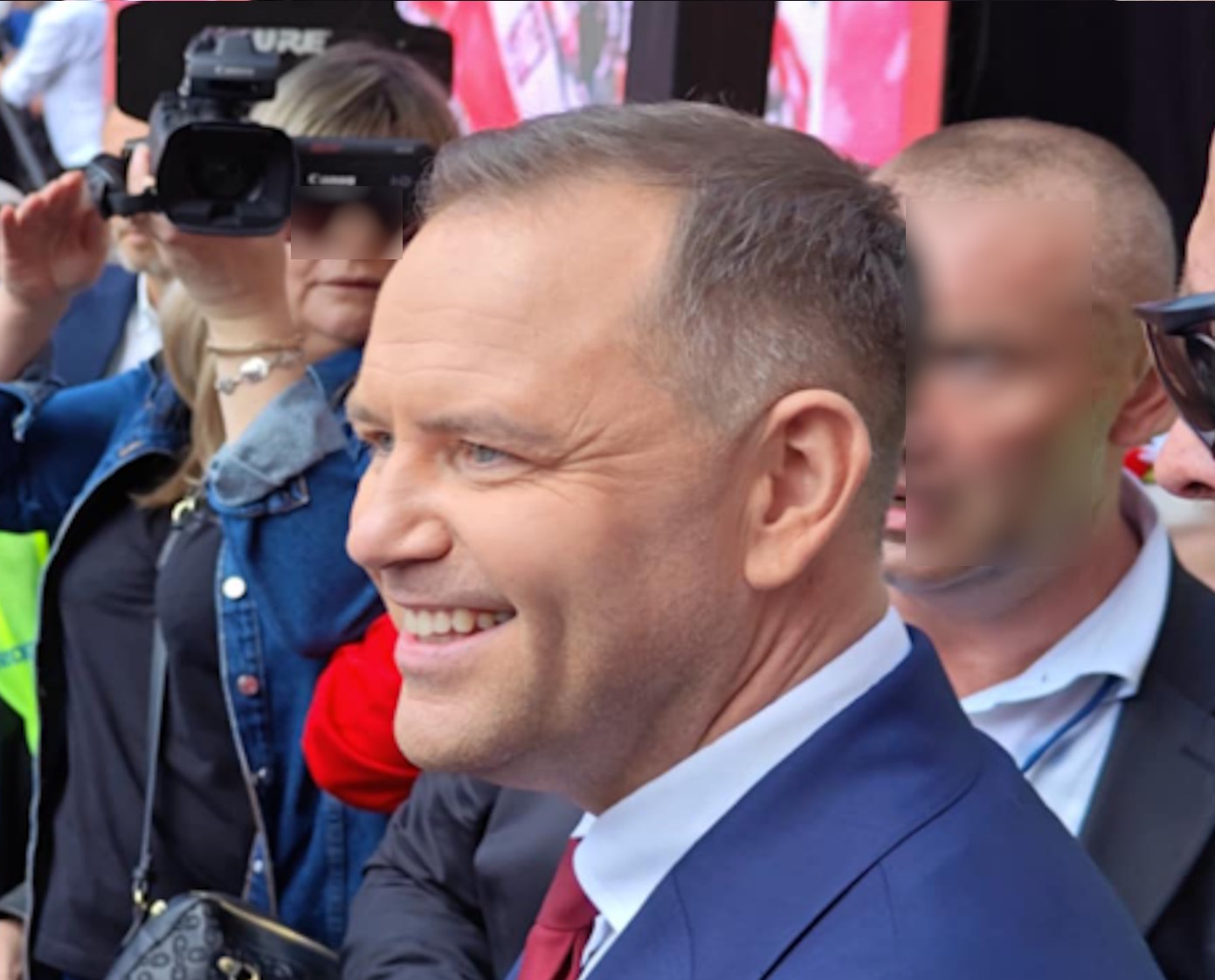

Annabel Rosin gemeinsam mit Natalie Pawlik, Staatsministerin und Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration

Annabel Rosin gemeinsam mit Natalie Pawlik, Staatsministerin und Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und IntegrationFoto: privat

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Minderheiten? Gibt es gemeinsame Projekte oder Veranstaltungen?

Ja, auf jeden Fall – ständig. Das ist auch ganz im Sinne des Leitgedankens der Volksversammlung Kasachstans: Man möchte zeigen, dass Kasachstan ein multiethnisches Land ist, in dem zahlreiche Nationalitäten nicht nur nebeneinander, sondern wirklich miteinander in Harmonie leben.

Es finden regelmäßig Veranstaltungen und Projekte statt. Unsere Chefredakteurin, Olesya Klimenko, ist selbst Mitglied der Volksversammlung hier in Almaty und nimmt häufig an solchen Aktivitäten teil.

Man trifft sich zum Beispiel gelegentlich in den Bergen – etwa zum Tag der Staatssymbole am 4. Juni. An diesem Tag versammelt man sich, um gemeinsam eine große kasachische Flagge zu hissen – ein starkes Symbol des Zusammenhalts und der nationalen Identität.

Solche Erlebnisse zeigen eindrucksvoll, wie aktiv und vielfältig das gesellschaftliche Leben hier ist. Das ist wirklich etwas Besonderes – und etwas, worauf das Land sehr stolz sein kann.

Das klingt nach einer starken nationalen Identität, die über ethnische Zugehörigkeiten hinausgeht. Wie erlebst du das?

Was mir hier in Kasachstan besonders aufgefallen ist – und vielleicht ist das tatsächlich eine Besonderheit – ist, dass im Pass auch die ethnische Zugehörigkeit angegeben wird. Trotzdem haben alle einen kasachstanischen Pass, also dieselbe Staatsbürgerschaft.

Ich verwende hier bewusst den Begriff Kasachstaner. Denn Begriffe wie „Kasache“ oder „kasachisch“ beziehen sich nur auf die ethnischen Kasachen und schließen andere Volksgruppen aus. Mit Kasachstaner meinen wir hingegen alle Staatsbürger – also auch die russische, deutsche, tatarische und viele andere Gemeinschaften. Auf die Wortwahl zu achten, ist hier wirklich wichtig, denn Sprache spiegelt auch das gesellschaftliche Miteinander wider.

Und genau dieses Gefühl der Verbundenheit sieht man auch immer wieder – sei es in Gesprächen oder in sozialen Medien. Viele Menschen sagen offen: „Ich bin zwar ethnisch Russe oder Deutsche, aber ich lebe in Kasachstan – das ist mein Land, meine Heimat, und darauf bin ich stolz.“

Kommen wir zu deiner Tätigkeit als ifa-Redakteurin. Was sind deine Aufgaben bei der DAZ?

Die DAZ ist eine Wochenzeitung, die zweisprachig erscheint – insgesamt auf zwölf Seiten, davon sechs auf Russisch und sechs auf Deutsch. Als ifa-Redakteurin bin ich für die deutschsprachigen Seiten verantwortlich.

Im Mittelpunkt steht dabei natürlich die Frage: Was gibt es Neues und Relevantes für unsere deutschsprachige Leserschaft? Wie bereitet man die Themen so auf, dass sie informativ und ansprechend sind? Unsere Leserschaft sitzt zum Großteil in Deutschland, die, das prägt auch die Auswahl und Aufbereitung der Inhalte.

Ein weiterer wichtiger Teil meiner Arbeit ist die Betreuung unserer freien Autor:innen. Viele von ihnen leben in Deutschland, darunter auch zahlreiche Kasachstandeutsche, die dorthin übergesiedelt sind. Das ist besonders wertvoll, denn gerade in Städten wie Berlin finden mittlerweile viele Veranstaltungen statt, die sich mit Kasachstan oder ganz allgemein mit Zentralasien beschäftigen.

Wenn wir dort jemanden vor Ort haben, der einen Beitrag schreiben kann, freuen wir uns natürlich sehr. Diese Texte bearbeite ich anschließend redaktionell, damit sie publiziert werden können.

Außerdem betreue ich unsere Praktikant:innen – die kommen überwiegend aus Deutschland. Meistens studieren sie etwas im Bereich Osteuropastudien und absolvieren bei uns ihr Pflichtpraktikum. Aber inzwischen bewerben sich auch viele, die einfach Interesse am Thema mitbringen, ihr Studium bereits abgeschlossen haben und journalistische Erfahrung sammeln möchten.

Sie bringen eigene Themenvorschläge ein, schreiben Artikel, und ich unterstütze sie mit regelmäßigem Feedback, damit sie bei uns wirklich etwas lernen und einen guten Einblick in den journalistischen Alltag bekommen.

„In Kasachstan ist Vielfalt kein Gegensatz zur Einheit, sondern ihr Fundament.“

Ist die DAZ eher Sprachrohr der deutschen Minderheit oder Plattform für interkulturellen Dialog?

Ich finde, sie ist beides. Die Zeitung existiert seit 1966, damals noch unter dem Namen „Freundschaft“, und war lange das einzige deutschsprachige Medium für die deutsche Minderheit vor Ort. Auch heute erfüllt sie noch diese Funktion – vor allem in der Printausgabe, die wöchentlich in einer Auflage von 1000 Stück erscheint und vor allem von der älteren Generation gelesen wird.

Gleichzeitig hat sich das Publikum erweitert. Viele Deutsche aus Deutschland lesen uns – auch ohne direkten Kasachstan-Bezug. Es gibt kein vergleichbares deutschsprachiges Medium in ganz Zentralasien, das macht uns für viele interessant: Menschen, die sich für die Region interessieren, Geschäftsleute, die hier investieren wollen, oder Tourist:innen. Gerade der Tourismus nimmt spürbar zu, besonders aus Deutschland und England. Und weil die Region in deutschen Medien kaum vorkommt, sind wir für viele die erste Anlaufstelle, wenn sie etwas über Kasachstan, Usbekistan oder Zentralasien erfahren wollen.

Und wie wird die DAZ von der russischsprachigen Bevölkerung wahrgenommen?

Die Leserschaft des russischen Teils, das sind viele, die nach Deutschland ausgesiedelt sind – viele von ihnen sprechen bis heute besser Russisch als Deutsch. Aber auch hier in Kasachstan gibt es viele Leser:innen, die sich für Deutschland oder die Geschichte der deutschen Minderheit interessieren. Die Artikel kommen auch außerhalb der Community gut an.

Gab es für dich ein besonderes Highlight in diesem Entsendejahr?

Ein echtes Highlight war gleich zu Beginn meines Entsendejahres im September: Ich durfte gemeinsam mit unserer Chefredakteurin an dem Treffen von Präsident Toqajew mit Olaf Scholz teilnehmen. Die deutsche Botschaft in Astana hat uns eingeladen und den Zugang ermöglicht. Das war natürlich etwas ganz Besonderes – so eine Gelegenheit hätte ich in Deutschland am Anfang meiner Karriere wohl nie gehabt.

Wir konnten tolle Fotos machen, eigene Artikel schreiben – das war eine einmalige Erfahrung auf allerhöchstem Niveau.

Im Mai war dann auch Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger zu Besuch. Sie hat zu einem Abendessen eingeladen – und obwohl viele Leute da waren, hat sie sich wirklich Zeit genommen und auch mit mir gesprochen. Ich konnte ein bisschen vom ifa und der DAZ erzählen, und sie war richtig begeistert, dass es so etwas gibt.

Solche Begegnungen schätze ich sehr hier. Man merkt einfach, dass das Interesse an Zentralasien wächst – und dadurch entstehen auch für uns vor Ort viele besondere Möglichkeiten.

Ein malerischer Ausblick auf den Sportkomplex Medeo nahe Almaty, perfekt für Naturliebhaber und Winterfreunde.

Ein malerischer Ausblick auf den Sportkomplex Medeo nahe Almaty, perfekt für Naturliebhaber und Winterfreunde.Foto: privat

Was sollte man mitbringen, wenn man sich für ein Entsendejahr in Kasachstan interessiert?

Ich würde sagen: vor allem Spontanität. Hier läuft vieles anders als in Deutschland – Dinge können sich von einem Moment auf den nächsten ändern. Man muss flexibel bleiben, gelassen reagieren und nichts persönlich nehmen, auch wenn es manchmal so wirkt, als läge es an einem selbst. Das ist hier oft einfach normal.

Und ganz wichtig: Sprachkenntnisse. Mit Englisch kommt man meines Erachtens nicht weit. Wer wirklich verstehen will, was in der Gesellschaft passiert, was diskutiert wird, der braucht Russisch oder Kasachisch.

Was macht die Region für dich besonders bzw. warum sollte man nach Kasachstan reisen?

Ganz klar: die Natur. Sie ist hier wirklich etwas Besonderes – aufregend und atemberaubend. Vor allem rund um Almaty gibt es extrem viel zu entdecken: Berge, die man in nur einer halben Stunde vom Stadtzentrum aus erreicht, aber auch Canyons, Seen und vieles mehr. Die Region – eigentlich das ganze Land – hat unglaublich viele schöne Orte. Wer Natur liebt, ist hier genau richtig.

Und zu guter Letzt: Was sollte man in Kasachstan kulinarisch probieren?

Kulinarisch wird es auf jeden Fall spannend – aber wer kein Fleisch isst, hat es hier nicht ganz leicht, denn die meisten traditionellen Gerichte enthalten Fleisch. Das Nationalgericht Beschbarmak etwa wird klassisch mit Pferdefleisch zubereitet. Wer es probieren möchte: Ich kann es empfehlen. Auch Plov ist ein typisches Gericht, das man hier unbedingt probieren sollte.

![„Mickiewicz w pieśniach”. Koncert na 170-lecie śmierci wieszcza [zdjęcia]](https://tarnow.ikc.pl/wp-content/uploads/2025/12/170-rocznica-sierci-mickiewicza-fot.-Artur-Gawle0001.jpg)